<お片付けビフォーアフター>リビング収納の教科書たちをお片付け

片づける勇気で、人生に愛と希望を

片づけを通じて『人生の新しい道を見つける』お手伝いしています。

専門分野:

▶︎親子の片付けコミュニケーション

▶︎家庭の書類整理

▶︎個人起業家のオンライン情報整理

姫路市を中心に「勇気と希望を育む片づけ講師」として

片づけのサポートをしている

ありもとようこです。

はじめに

春休みに入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

我が家は毎年、長期休みの最初にすることがありまして、それが「子どもの教科書や学用品の見直し」です。

特に春休みは新学年への切替も重なるので更にややこしい!

我が家は子どもの学用品を、本人が手に取りやすいという理由でリビングに収納しています。今回はそこを次女が一人でお片付けしました。

そのレポートと「子どもにアドバイスする、学用品の見極め方」をお伝えしたいと思います。

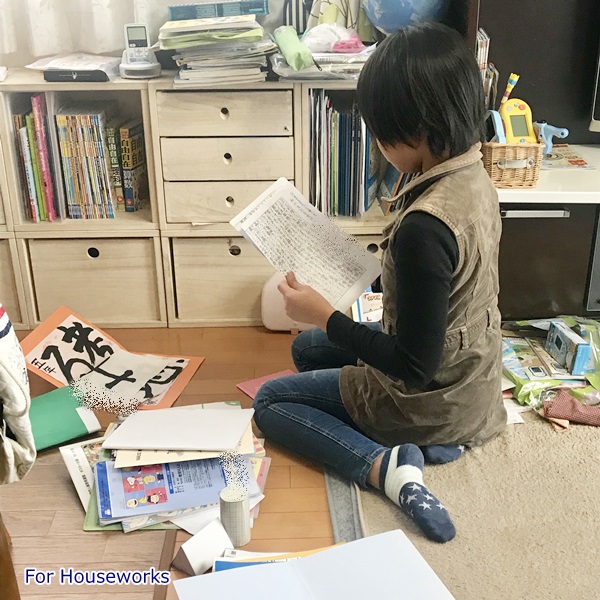

まずは出す、出す

お片付けの基本は「全て出す」です。

場所を決めて、その場所の中にある物を「全て」出す。それがスタート。

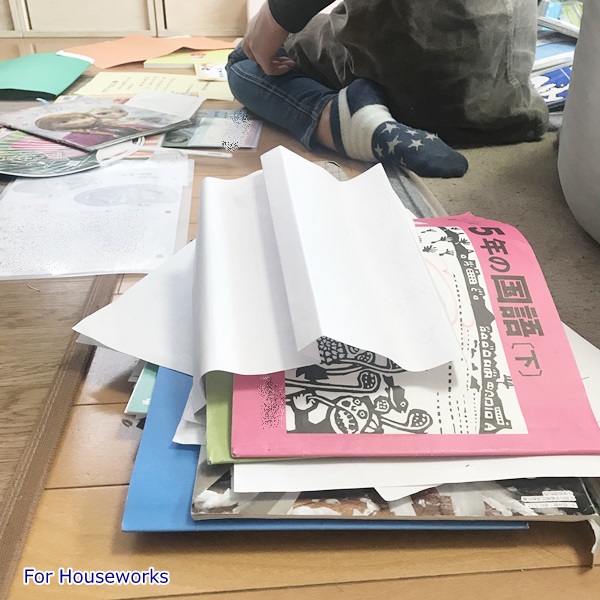

今回、次女は自分の学用品(教科書など)を置いているスペースから全ての冊子を出しました。「こんなに入れてたんだー!」と自分でびっくりする(笑)

不要な冊子は、処分

次女の処分する基準は「そんなに大切じゃない」冊子たち。学校のミニテスト、副教材のドリルなどは処分していきます。

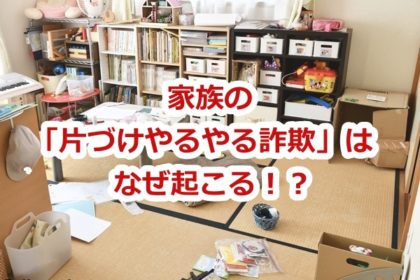

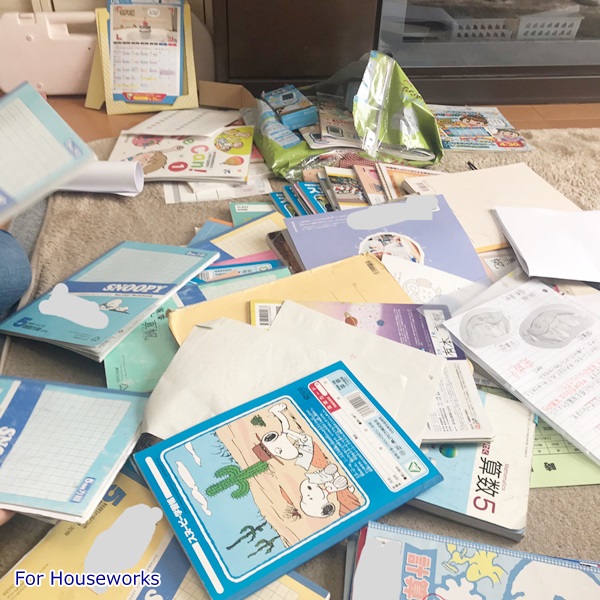

この時が一番散らかっている時間。

ここから「どんな風にまとめていくか」を本人が判断していきます。

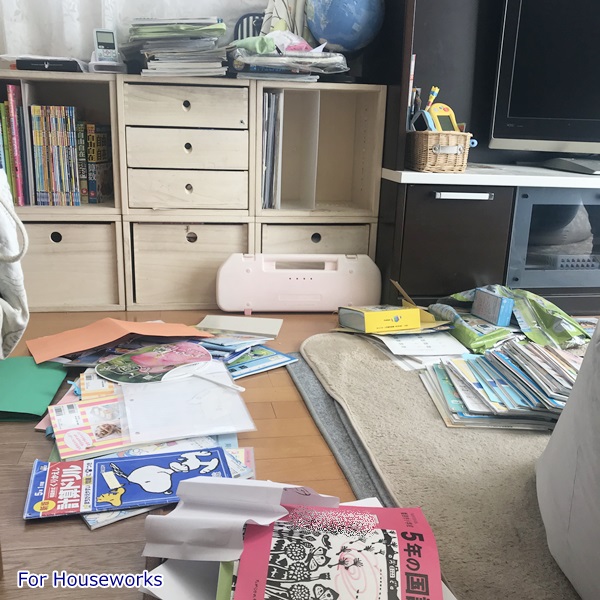

整理収納アドバイザーが一緒の場合は、「どのようにまとめていくか」をアドバイスします。

小学5年生ともなると、元々お片付けが得意でない子であっても「お片付けの方法」に慣れてくれば、自分で判断することも上手になってきます。

こちらが、本人が「保管しておく」「自分の部屋に持って行く」と判断した冊子。

教科ごとに教科書・ノートをまとめています。これなら取り出しやすそう!

しかし、冊数が多いっ!驚きました。

多いからこそ、「これだけを1年間で頑張ったんだ」という本人のプライドがあるんだろうと思うので、今回は残しておくことにします。

綺麗になりました

学用品と30分ほどにらめっこしたあと、リビング収納はこんな風に変わりました。ぎゅうぎゅうだったスペースに隙間が!

国語辞典やその他の冊子は、本人が「どうしてもこの場所で読みたい」と判断したもの。これから入ってくる教科書たちとうまく場所をシェアしていけたらいいなと思います。

見極め方

子どもに聞くと「全部いる!」と言ってしまいがちな、前学年の資料たち。

子どもにそう言われたら大人も「ちょっとくらいいいか…」と思ってしまいますね。

それでいいと思います。

ただ、お片付けで問題なのは、なんとなくというあいまいな気持ちのまま保管しておくこと。理由もなく何年間も、大量に「残しておきたい」ものを抱えておくことは避けておく方が良いです。

ですので、大事なのは保管する期間とスペースを決めること。

どのくらいの間、どのくらいの量で保管しておくかの基準を決めておくと、散らかることは少なくなりますよ。是非お試しください!

*提供中のサービス*

お片付けサポートサービス

お片付け相談/レッスン@cafe

お片付けワークショップ